近年来,中国足球在青训体系建设中屡屡遭遇瓶颈,尽管投入巨大,但成果有限,中亚国家乌兹别克斯坦通过其独特的足球学院模式,在亚洲足坛迅速崛起,成为一支不可忽视的力量,北青体育近日深入分析了这一模式,认为中国足球或许能从中找到些许启示,以推动自身的青训改革和长远发展。

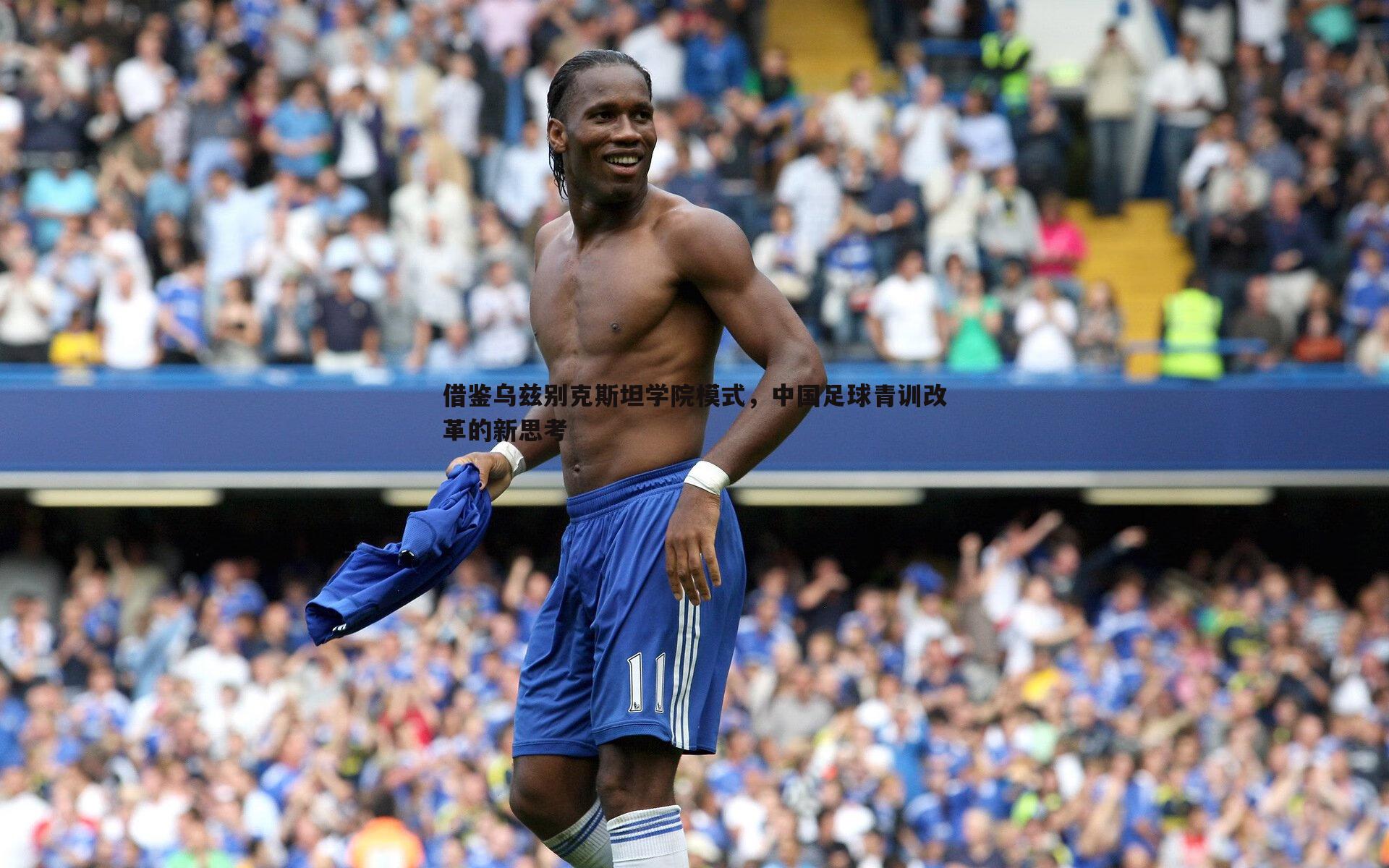

乌兹别克斯坦足球的崛起并非偶然,自2010年代以来,该国政府与足协联合推出了以“足球学院”为核心的青训计划,重点打造了塔什干足球学院等一批高水平训练基地,这些学院不仅注重技战术培养,还融入了科学训练、文化教育和职业规划,为年轻球员提供全方位支持,乌兹别克斯坦U23队伍在2018年亚运会上夺得冠军,成年队也在2023年亚洲杯上表现出色,这背后正是学院模式系统化输出的结果。

相比之下,中国足球青训长期以来存在“重比赛、轻基础”的问题,许多俱乐部和足校过于强调短期成绩,导致年轻球员基础技术不扎实、心理素质薄弱,青训体系缺乏统一标准,资源分配不均,边远地区球员难以获得高质量培训,北青体育在调研中发现,中国青训往往依赖“精英集中营”模式,但这容易造成球员发展单一化,忽视了个体差异和长期潜力挖掘。

乌兹别克斯坦学院模式的核心优势在于其“一体化”和“可持续性”,学院将足球训练与文化教育紧密结合,确保球员在退役后仍有其他职业出路,这减少了家庭对足球道路的顾虑,吸引了更多人才,模式强调年龄分层和个性化培养,从U10到U23各年龄段都有专业教练团队,注重技术、体能和心理的综合发展,政府与私人资本合作,保障了资金投入,使学院能够引进先进设施和外籍教练,提升整体水平。

中国足球可以从中汲取经验,在青训体系中加强教育与足球的融合,避免年轻球员“脱节”于社会,许多欧洲国家如德国和西班牙也采用类似模式,成功培养了众多世界级球员,北青体育建议,中国足协可与教育部合作,推广校园足球与专业学院的联动,让更多孩子在学业之余接受系统训练,建立区域性青训中心,利用大数据和科技手段优化选材和训练过程,避免资源浪费。

乌兹别克斯坦模式的成功还得益于其“耐心和长期主义”,足球发展不是一蹴而就的,乌兹别克斯坦用了十余年时间才初见成效,中国足球往往急于求成,频繁更换政策和教练,导致青训方向不稳定,北青体育呼吁,中国足球需要摒弃浮躁,制定一个连贯的十年或二十年规划,并坚持执行,这包括加大对基层教练的培训、提高青训投入的透明度,以及鼓励更多社会力量参与。

借鉴不等于照搬,中国足球有自身的国情和文化背景,例如人口基数大、地区发展不平衡,这要求青训模式必须本土化,北青体育认为,可以先从试点开始,在足球基础较好的城市如上海或成都,建立类似乌兹别克斯坦的学院,逐步推广经验,学习乌兹别克斯坦与国际足联、亚足联的合作方式,引入更多国际资源,提升青训的全球化视野。

乌兹别克斯坦的学院模式为中国足球提供了一个可行的参考框架,通过强化教育融合、注重长期规划和资源整合,中国足球有望在青训领域实现突破,北青体育将持续关注这一话题,推动中国足球走向更加科学和可持续的发展道路,或许我们能看到更多中国年轻球员在国际舞台上闪耀,而这正是从借鉴与创新开始的。

发布评论